メールの自動応答 (不在通知など) を設定する

※内部利用者向けの情報です。

農林水産研究情報総合センターのメールシステムでは、届いたメールに対して自動応答を行うことができます。このページでは、自動応答の設定方法について説明します。

自動応答とは

自動応答は、自分のメールボックスにメールが届いた際に、メールの送信者に宛てて自動的に定型文を返信する機能です。主な利用用途は不在通知です。長期休暇や通信機器を携帯しない出張の際に「現在自分がメールを読める状況ではないこと」や「返信が遅れること」をメールの送信者に対して通知する用途で利用されます。

なお、「長期休暇中は絶対に自動応答を設定しなければならない」ということはありません。お好みに合わせて設定してください。

動作の概要

以下に、農林水産研究情報総合センターの自動応答動作の概要を示します。受信時メールフィルタと自動応答特有の設定を組み合わせて順番に処理を行うことにより、柔軟な自動応答を実現しています。

- 届いたメールから自動応答の対象となるメールを抽出する。

- 受信時メールフィルタを利用して、届いたメールから自動応答の対象となるメールを抽出します。

- 利用者側で詳細なフィルタルールを記述することにより、選択応答 (特定の相手からのメールであれば応答するなど) も可能です。

- 自動応答できないメールを自動応答対象から外す。

- システム側で自動応答できなくしているメール (メーリングリストから配信されたメールなど) を、自動応答の対象から外します。

- 自動応答できないメールの詳細については、自動応答対象の制限をご覧ください。

- 応答期間の設定に合致しないメールを自動応答対象から外す。

- 利用者が設定した応答期間を参照し、応答期間外に届いたメールであれば、自動応答の対象から外します。

- あらかじめ自動応答する期間を設定し、休暇期間中だけ自動応答することなどができます。

- 応答間隔の設定に合致しないメールを自動応答対象から外す。

- 利用者が設定した応答間隔を参照し、設定に合致しないメールであれば、自動応答の対象から外します。

- 同じ相手に短期間に何度も自動応答しないように設定できます。

- 残った自動応答対象に対して自動応答メールを作成して送信する。

- 届いたメールの送信者情報と利用者が設定したメールテンプレートから、自動応答メールを作成して送信します。

- 利用者は自動応答メールの件名と本文を設定できます。

設定方法

自動応答の設定は、少し複雑です。「自動応答の対象の設定 (受信時メールフィルタの設定)」と「自動応答メールの内容と動作の設定 (自動応答特有の設定)」という2つの異なる設定を組み合わせることによって、初めて自動応答が有効になります。

このページでは、例として「長期休暇中に届いたすべてのメールに対して自動応答する場合」の設定を示します。

自動応答の対象の設定

(1) Webメールの「ツール」メニューから「自動転送設定」を選択します。自動転送設定画面が開きます。

(2) 自動転送設定画面内の「新規作成」ボタンを押します。フィルタルール設定画面に切り替わります。

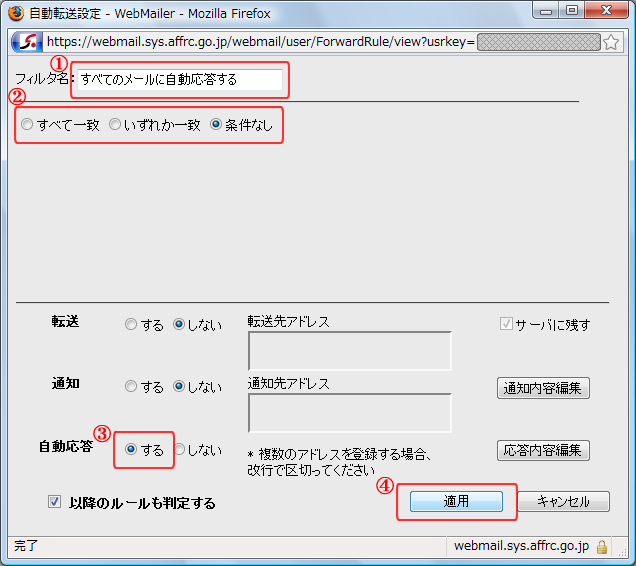

(3) フィルタルール設定画面で、以下の操作を行います。

- 「フィルタ名」入力欄にフィルタ名を入力します。

- 今回の例では、「すべてのメールに自動応答する」と入力しています。

- フィルタ条件を入力します。

- 今回の例では、すべてのメールに対して自動応答することを目標としていますので、「条件なし」を選択しています。

- フィルタ条件を細かく設定して、「ある特定の相手から届いたメールだけに応答する」などの選択応答を行うこともできます。

フィルタに合致しても自動応答対象とならないメールがあります。詳しくは、自動応答対象の制限をご覧ください。

フィルタに合致しても自動応答対象とならないメールがあります。詳しくは、自動応答対象の制限をご覧ください。

- 「自動応答」の「する」ラジオボタンを選択します。

- 「適用」ボタンを押します。自動転送設定画面に戻ります。

※なお、この画面内の「応答内容編集」ボタンを押すとオプション設定画面が開き、後述する自動応答メールの内容と動作の設定を行うことができます。

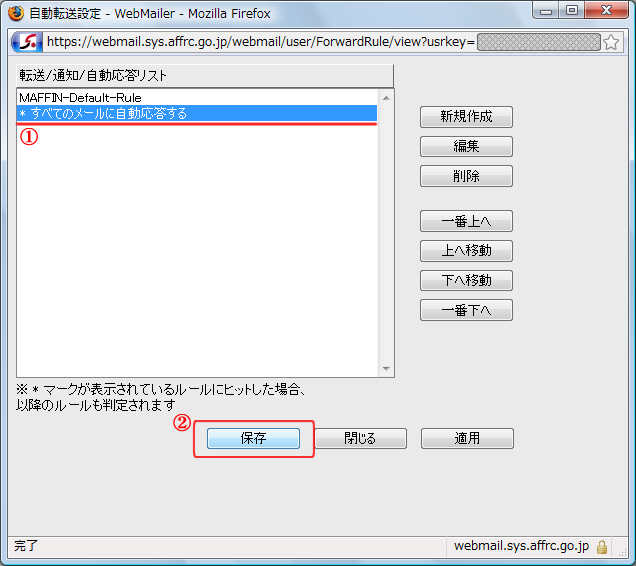

(4) 自動転送設定画面で、以下の確認と操作を行います。

- 前項 (3) で作成したフィルタルールが「MAFFIN-Default-Rule」の下にあることを確認します。

- 「MAFFIN-Default-Rule」は、迷惑メールに対して自動応答・転送・通知を行わない、という内容のフィルタルールです。

- 自動応答するためのルールを「MAFFIN-Default-Rule」の下に置くことで、迷惑メールへの自動応答を防ぐことができます。

- 既に他のフィルタルールが存在する場合でも、「MAFFIN-Default-Rule」の下で適宜順番を調整してください。

- 「保存」ボタンを押します。これで自動応答の対象の設定が完了します。

自動応答メールの内容と動作の設定

(1) Webメールの「ツール」メニューから「オプション」を選択します。オプション設定画面が開きます。

(2) オプション設定画面で、以下の操作を行います。

- 「自動応答」タブを選択します。自動応答タブに切り替わります。

- 「応答間隔」を設定します。農林水産研究情報総合センターの推奨値は以下の通りです。

- Fromが同一の場合、一定期間応答しない

- 間隔: 168時間 (1週間)

- 「期間」入力欄に自動応答させる期間を入力します。日付の書式は「YYYY/MM/DD」です。

- 2つある入力欄の埋め方により、以下のような意味を持ちます。

- 日付範囲:

[2010/10/10] ~ [2010/10/15] - 期日以前:

[ ] ~ [2013/02/28]

- ここで設定した期間外に届いたメールについては、自動応答メールは返信されません。

- 「件名」入力欄に自動応答メールで利用する件名を入力します。

- 「本文」入力欄に自動応答メールで利用する本文を入力します。

- 自動応答の本文に対して、署名は付加されません。ここで入力した内容だけが自動応答メールの本文となります。

- 「OK」ボタンを押します。これで自動応答メールの内容と動作の設定が完了します。

設定の解除方法

自動応答の設定を解除するには、以下の2通りの方法があります。

- 自動応答の対象の設定で設定した自動応答するためのフィルタルールを削除する。

- 自動応答メールの内容と動作の設定で設定した自動応答の「期間」の右側の入力欄に、過去の日付を入力する。2)

- (例) 期間:

[ ] ~ [2006/01/01]

制限事項

自動応答対象の制限

以下のメールに対しては、いかなる場合でも自動応答しないようになっています。システム側の固定設定となるため、変更することはできません。

| 応答しないメールの種類 | 詳細 |

|---|---|

| メーリングリストから配信されたメール | 届いたメールにメールヘッダ「Precedence: Bulk」または「Precedence: Junk」が存在する場合。 |

| 自分から自分宛てに送信されたメール | 届いたメールの送信者 (Envelope-From) が自分のメールアドレスであった場合。 |

| エラーメール | 届いたメールの送信者 (Envelope-From) が「<>」であった場合。バウンスメール。 |

自動応答先の制限

自動応答メールの宛先には、届いたメールの送信者アドレス (Envelope-From) が設定されます。

- もし届いたメールに返信先 (Reply-To) が指定されていたとしても、その返信先の指定は無視され、送信者アドレス宛てに自動応答メールが送信されます。

応答メールの差出人の制限

自動応答メールの差出人には、「"Auto-reply from 利用者アカウント名@affrc.go.jp" <利用者アカウント名@affrc.go.jp>」が設定されます。

- 利用者ごとに固定となります。例えば「norin」という利用者アカウントで自動応答を設定すると、差出人は以下のようになります。

- "Auto-reply from norin@affrc.go.jp" <norin@affrc.go.jp>

- トップドメインのメールアドレス (例: norin@affrc.go.jp) 以外は利用できません。Webメールのプロファイル設定で通常利用するメールアドレスを以下のようなアドレスに設定していても、その設定は無視されます。

- エイリアス (例: Taro.Norin@affrc.go.jp)

- サブドメインのメールアドレス (例: norin@cc.affrc.go.jp)